旅館の中にあるお風呂のことを「内湯」、外にある共同浴場のことを「外湯」と言います。

道智上人が一千日祈願して湧き出した「まんだら湯」で、これが城崎温泉のはじまりです。

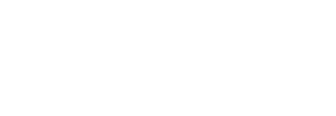

城崎に住む人々にとって、外湯は自宅のお風呂のようなもの。

道智上人が城崎温泉を開湯してから1300年。

外湯めぐりに出かける前にちょっと知っておきたい外湯の昔話やトリビアを紹介します。

趣の異なる温泉

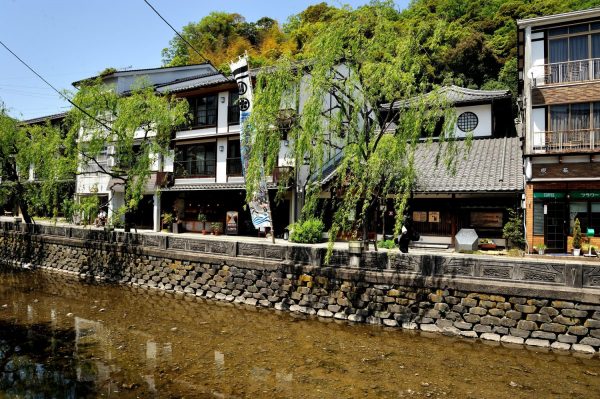

城崎温泉の外湯は、近接していてもその趣は全く異なります。

それぞれ温泉ができた時期も、建物も、お湯の温度も違い、どの温泉にも個性があります。

城崎の地元の人々も、日常的に利用しています。

地元の人々と一緒に湯船に浸かれば、城崎の裏話や穴場スポットなどこっそり教えてもらえるかもしれません。

すべて巡れば、マイ・ベスト外湯がきっと見つかるはず。

令和5年11月より、城崎温泉では“天然温泉”を利用している施設において 「城崎温泉天然温泉配湯の証」を順次掲示しております。 城崎温泉を観光の際の目安にご利用ください。

鴻の湯夫婦円満・不老長寿、しあわせを招く湯

昔々、足を怪我したコウノトリが傷を癒やしていた場所をよく見ると、温泉が湧き出していたそうです。これが「鴻の湯」です。

「鴻の湯」は“コウノトリのお湯”なのですね。

営業時間/7:00~23:00(最終受付は営業の30分前まで)

定休日/火曜日

料金/大人800円、 小人400円 (小人は3歳から小学生)

現在の混雑状況

まんだら湯商売繁盛・五穀豊穣、一生一願の湯

その仏縁から「まんだら湯」と名付けられ、昔から建物は唐破風様式となっています。

自然美あふれる裏山の景色を眺めながら入る露天風呂が人気です。

営業時間/15:00~23:00(最終受付は営業の30分前まで)

定休日/水曜日

料金/大人800円、 小人400円 (小人は3歳から小学生)

現在の混雑状況

御所の湯火伏防災・良縁成就、 美人の湯

館内は但馬の山をイメージしたキンキマメザクラやミツバツツジ等の植栽を施し、裏山を借景にした開放感溢れる露天風呂です。

営業時間/7:00~23:00(最終受付は営業の30分前まで)

定休日/木曜日

料金/大人800円、 小人400円 (小人は3歳から小学生)

現在の混雑状況

一の湯合格祈願・交通安全、開運招福の湯

「一の湯」の”一(いち)”は天下一の”一(いち)”なのですね。

営業時間/7:00~23:00(最終受付は営業の30分前まで)

定休日/水曜日

料金/大人800円、 小人400円 (小人は3歳から小学生)

その他/家族浴場あり(利用休止中)

現在の混雑状況

柳湯子授安産、子授けの湯

外湯の中では一番小さい温泉ながらも風情があり、人気があります。

営業時間/15:00~23:00(最終受付は営業の30分前まで)

定休日/木曜日

料金/大人800円、 小人400円 (小人は3歳から小学生)

現在の混雑状況

地蔵湯家内安全・水子供養、衆生救いの湯

この湯の泉源から地蔵尊が出たので「地蔵湯」という名前がついたそう。此来庭内に地蔵尊を祀っています。

2階には家族風呂や畳敷きの広い休憩所などもあります。

営業時間/7:00~23:00(最終受付は営業の30分前まで)

定休日/月曜日

料金/大人800円、 小人400円 (小人は3歳から小学生)

その他/家族浴場あり(利用休止中)

現在の混雑状況

外湯すべてに入れば、良縁に恵まれ、夫婦円満、不老不死ついでに試験合格、商売も繁盛・・と人生言うことなし?!

外湯の共通効能・泉質・温度

外湯に共通する効能・泉質・温度は次のとおりです。

- 効能

- 神経痛・筋肉痛・うちみ・慢性消化器病・痔病・疲労回復 他

- 泉質

- ナトリウム・カルシウム-塩化物・高温泉

- 温度

- 42℃

日帰りのお客様は外湯1日券「ゆめぱ」がお得です!!

*大人1,500円、小人750円で城崎の外湯に入り放題の券です。

「ゆめぱ」は各外湯の窓口で購入できます。